自然発生ブランドの光と影──全国共通の構造を解剖する

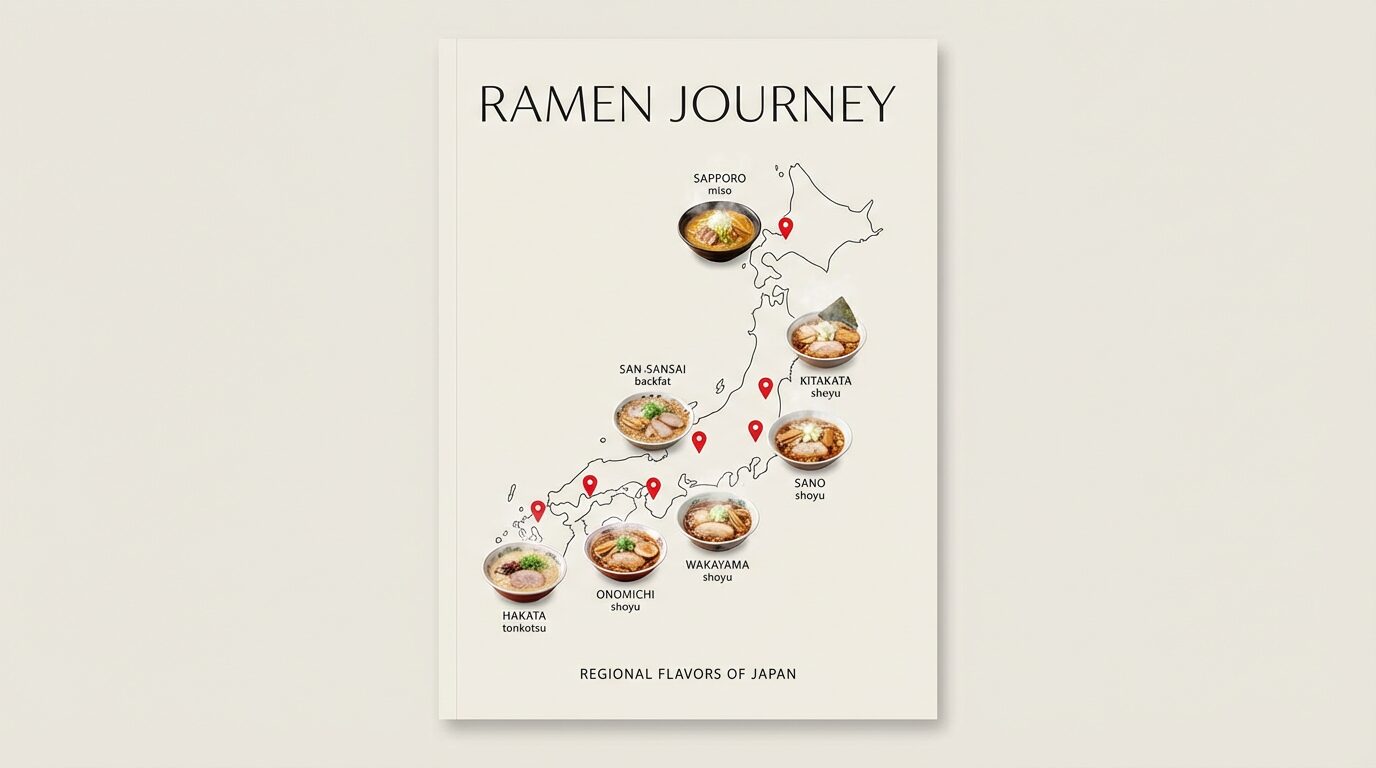

博多ラーメン、札幌味噌ラーメン、喜多方ラーメン、尾道ラーメン──日本全国に存在する「ご当地ラーメン」は、地元では絶大な支持を得ているにもかかわらず、なぜ地元を離れると失敗するのか。

一見すると「美味しければどこでも売れる」はずなのに、実際には東京進出で全滅する店が続出している。有名店が首都圏に出店しても、数年で閉店に追い込まれるケースは枚挙にいとまがない。

その背後には、ご当地ラーメンに共通する「構造的な理由」が存在する。それは単なる味の問題ではなく、地域文化、経済システム、情報消費の仕組みが複雑に絡み合った結果だ。

本稿では、全国のご当地ラーメンを横断的に分析し、「なぜ地元でしか成立しないのか」「それは失敗なのか、最適解なのか」を問い直していく。

ご当地ラーメンの共通構造

自然発生か、計画的創出か

まず理解すべきは、ご当地ラーメンの大半が「計画的に作られたもの」ではないという事実だ。

外部コンサルタントが戦略を立て、行政が予算をつけて作り上げた「新ご当地グルメ」の多くは、数年で消えていく。一方、長く続いているご当地ラーメンは、ほぼ例外なく自然発生的に生まれ、後から町おこしに利用されたものだ。

全国の事例

博多ラーメン(福岡)

- 1940年代、屋台文化から豚骨スープが自然に生まれた

- 戦後の食糧難で安価な豚骨を長時間煮込むスタイルが定着

- 町おこしは1980年代に後付けでPRされただけ

札幌味噌ラーメン(北海道)

- 1965年頃、ラーメン店「味の三平」が寒冷地に合う味噌ベースを考案

- 移民文化で小麦が根付いていた土壌が後押し

- 雪まつりの観光PRに乗っかって全国区に

喜多方ラーメン(福島)

- 大正時代から中国人が伝えた朝ラーメン文化

- 地元民の日常食として定着

- 1980年代にメディアで取り上げられて観光地化

尾道ラーメン(広島)

- 戦後、港町の屋台で背脂醤油スープが生まれる

- 地元民に愛されながらも全国的には無名

- 1990年代に「新横浜ラーメン博物館」で紹介されてブレイク

佐野ラーメン(栃木)

- 昭和初期から約160軒のラーメン店が存在

- 1980年代後半、繊維産業衰退を機に店主たちが自主的に「佐野らーめん会」を結成

- 外部コンサルなしで地道なPR活動を展開

これらに共通するのは、「地域の気候・食材・文化に適応して自然に進化した」という点だ。行政や企業が主導したケースはほとんどない。

「のれん分け文化」と緩やかな連携

もう一つの共通点は、技術継承が「のれん分け」で行われてきたことだ。

先輩店主が後輩に技術を教え、独立を支援する。レシピも比較的オープンに共有される。これにより新規参入のハードルが下がり、店舗数が自然に増加する。

同時に、行政や観光協会は「統一ブランド」を強制せず、各店の自由度を尊重してきた。予算も最低限(マップ配布、イベント開催程度)に留める。

結果として、「〇〇ラーメン」という緩やかな枠組みの中で、各店が微妙に異なる個性を保ちながら共存するエコシステムが形成される。

失敗する「計画的ご当地グルメ」

対照的に、行政主導で「新ご当地グルメ」として無理やり開発されたメニューは、ほとんどが短命に終わる。

典型的なパターン:

- 過疎化対策で「何か目玉商品を」と焦る

- コンサルに数百万円払って統一ロゴ・レシピを作成

- フェス開催で一時的に盛り上がる

- メディア露出が途絶えると客足が途絶える

- 赤字だけが残り、数年で自然消滅

自然発生したラーメン文化と、計画的に作られたグルメ。その明暗を分けるのは、「地域に根ざした必然性」と「時間をかけた定着」の有無だと言えるだろう。

なぜ地元でしか流行らないのか?

ご当地ラーメンが地元を離れると失敗する理由は、複数の要因が重なっている。

理由①:地域文化への最適化

ご当地ラーメンの価格・ボリューム・食べ方は、その地域の文化に深く最適化されている。

佐野ラーメンの場合:

- 一杯750〜950円、あっさり清湯醤油

- 観光客の中には3〜5軒ハシゴする人もおり、そうした食べ歩きに対応

- 広い駐車場付きの郊外型店舗が前提

これを東京に持ち込むと:

- 同じ価格でも「もっと美味しい店がいくらでもある」競争にさらされる

- あっさり系は物足りなさを生む

- 駐車場が確保できず、ハシゴ文化も成立しない

博多ラーメンの場合:

- 一杯600〜800円、濃厚豚骨、替え玉文化

- 屋台や深夜営業が前提(飲んだ後の〆)

- 回転が早く、食べ終わったらすぐ席を譲る文化

これを地方に持っていくと:

- 車社会では屋台スタイルが機能しない

- 深夜需要が少ない地域では客が来ない

- 「替え玉」という概念自体が馴染まない

喜多方ラーメンの場合:

- 一杯700〜900円、朝ラーメン文化

- 地元民が朝7時から食べに行く習慣

- 観光客向けではなく日常食

これを都市部に持っていくと:

- 朝7時にラーメンを食べる文化がない

- 「観光地で食べる特別感」が失われる

このように、ご当地ラーメンはその土地の生活リズム、食文化、インフラに深く紐付いている。それを切り離して移植しても、文脈が失われて機能しなくなる。

理由②:「微妙な違い」は地元民しか識別できない

ご当地ラーメンの各店舗は、外から見ると「全部同じ」に見える。しかし地元民や常連客は、微妙な違いを明確に識別している。

佐野の場合:

- 「森田屋はスープが濃いめ」

- 「おぐら屋はチャーシューが柔らかい」

- 「万里は麺が細め」

博多の場合:

- 「長浜系は超あっさり」

- 「天神系はこってり」

- 「久留米系は焦がしニンニク」

喜多方の場合:

- 「坂内食堂は醤油が濃い」

- 「まこと食堂は煮干しが効いてる」

こうした微差は、何十年もかけて形成された地域内の共通認識だ。地元民はこの違いを元に「今日はどの店に行くか」を決め、各店に固定客がつき、ローテーションで通う文化が成立している。

しかし地域外の人間には、この文脈が共有されていない。「全部同じ醤油ラーメン」「全部同じ豚骨ラーメン」にしか見えず、差別化要因として機能しない。

理由③:「聖地巡礼」が前提のビジネスモデル

ご当地ラーメンを食べる体験は、味だけで完結していない。

体験の構成要素:

- 「その土地まで来た」という達成感

- 行列に並ぶ時間、店構え、地元の雰囲気

- 「今日は◯軒ハシゴした」とSNSで報告する満足感

- 食べログの点数、口コミ、「有名店に来た」という情報消費

つまり、ラーメンそのものよりも、「その土地で食べること」に価値がある。

東京で同じ味を再現しても、このコンテキストは消失する。「わざわざ◯◯まで行く」という物語性が失われた瞬間、ただの「微妙なラーメン」に成り下がってしまうのだ。

実際の進出失敗例

全国のご当地ラーメン有名店が首都圏進出を試みたケースは複数あるが、成功例は極めて少ない。多くの店が数年以内に撤退している。

唯一の例外は、博多ラーメンや札幌ラーメンなど、全国的な知名度が確立し、独自のジャンルとして認知されたものだけだ。しかしこれらも、地元での「屋台文化」「深夜営業」といった文脈は再現できず、味だけを切り売りしている状態と言える。

新業態の参入も困難

興味深いことに、ご当地ラーメンの聖地では、他ジャンルのラーメンも苦戦する。

佐野市内の事例:

- 家系ラーメンチェーン → 出店したが地元客の支持は限定的

- 二郎系インスパイア → 複数店が挑戦するも短期間で閉店

- 煮干し専門店、塩ラーメン専門店 → 1年以内に閉店

博多市内の事例:

- 味噌ラーメン専門店 → 「博多で味噌?」と敬遠される

- つけ麺専門店 → 豚骨文化圏で苦戦

ご当地ラーメンの枠から外れた瞬間、「◯◯に来てそれを食べる意味」が失われ、市場から排除されてしまうのだ。

低コスト・高収益モデルの「光」

一方で、ご当地ラーメンには他の飲食業では考えられない「緩さ」がある。修行経験が少なくても独立でき、多くの店が10年、20年と続いている。

その理由は、極めて合理的なビジネスモデルにある。

極端な低コスト構造

ご当地ラーメンの多くは、原価率が20〜30%と非常に低い。

共通する特徴:

- シンプルなスープ(博多なら豚骨のみ、佐野なら鶏ガラ・豚骨)

- 具材が少ない(チャーシュー、ネギ、海苔程度)

- 家族経営で人件費圧縮

- 郊外型店舗で家賃が安い(都市部の1/5〜1/10)

収益構造の試算例(繁盛店の場合、週休1日・営業25日/月と仮定):

ここでは、一般的なラーメン店の数値を参考に試算してみる。あくまで推定値であり、実際の店舗によって大きく異なる点に注意されたい。

- 1日150人 × 客単価1,100円(ラーメン+餃子・ライス等) = 日商16.5万円

- 月商: 16.5万円 × 25日 = 約412万円

- 材料費: 103万円(25%)

- 人件費: 80万円(家族+パート)

- 家賃・光熱費等: 50万円

- 月間コスト合計: 233万円

- 月間営業利益: 約179万円

- 年間営業利益: 約2,150万円

超人気店(1日200〜250人)であれば年間3,000万円以上の利益を出すケースもあるが、それは例外的だ。一方、普通の店(1日80〜100人前後)では年間利益800〜1,200万円程度となる。

家族経営が多いため、この利益を家族で分配しても、地方都市としては十分な収入が得られる計算だ。

総需要の大きさとハシゴ文化

ご当地ラーメンの聖地では、観光客が大量に訪れる。

年間来客数:

- 博多:推定500万人以上(中洲・天神エリア)

- 札幌:推定300万人以上(すすきのエリア)

- 喜多方:約100万人

- 佐野:約120万人

しかも、客は1軒で終わらない。特に佐野のようなハシゴ文化が強い地域では、一部の観光客は3〜5軒回ることもある。総需要は驚異的な規模になる。

客が分散するため、特定の店に集中せず、全体に行き渡る。新店がオープンしても共食いにならない。

新規参入障壁の低さ

「のれん分け」文化により、修行期間は最小限で済む。レシピも比較的オープンに共有される。

メニュー開発も不要。「◯◯ラーメン」の枠内で、スープの濃さや麺の太さを微調整すれば、それが「個性」として認められる。

結果として、毎年新店がオープンするが、不思議と全体のバランスは保たれる。

抜け出せない均衡状態──「影」の部分

しかし、この緩やかな共存には代償がある。

「誰もが圧倒的1位になれない=誰も潰れにくい」構造

ご当地ラーメンには、「これが日本一うまい」と胸を張って言える店がほとんど存在しない。みんな「美味しいけど、特別ではない」という評価に留まる。

これは逆説的に、ご当地ラーメンの強みでもある。

- 圧倒的な1位店がないから、「ここだけ行けばいい」にならない

- 違いが微妙すぎて優劣がつけにくいから、派閥争いが起きない

- 1杯で満腹にならない店が多く、複数軒回る文化が成立する(佐野の場合)

結果として、客が特定の店に集中せず、全体に分散する。誰も突出しないが、誰も潰れない。極めて安定した均衡状態が保たれる。

東京なら「違いが微妙すぎる店」は即死する。しかしご当地ラーメンの聖地では「違いが微妙すぎる店ばっかり」なので、それが普通になっている。

創作は許されない

この均衡を乱す試みは、容赦なく淘汰される。

全国共通の「掟」:

- 価格帯を大きく外れない(±200円程度)

- スープの系統を守る(博多なら豚骨、佐野なら清湯醤油)

- 具材はシンプルに保つ

- ボリュームは地域文化に合わせる

これらから外れると「◯◯ラーメンじゃない」と判定され、市場から排除される。

失敗例:

- 佐野で二郎系 → 短期間で閉店

- 博多で味噌ラーメン → 客が来ず撤退

- 喜多方で油そば → 1年持たず閉店

チェーン化は困難

ご当地ラーメン店がチェーン展開しない理由も、ここにある。

市外に出れば前述の通り失敗する。市内で複数店舗を展開しようとしても、「統一感」を出した瞬間に個性が失われ、既存店との差別化ができなくなる。

結果として、ほとんどが個人経営の独立店。チェーン店は稀だ。

地元民と店主のジレンマ

最も深刻なのは、地元住民と店主が抱える矛盾だ。

地元民の声:

- 「◯◯ラーメンばっかりで飽きた」

- 「旅行先で他のラーメン食べて感動した」

- 「子供が『またこれ?』って言う」

- 「友達に『◯◯ってラーメンしかないの?』って言われた」

地元民は「好きだけど飽きた」というジレンマを長年抱えている。しかし、彼ら自身もわかっているのだ──この構造が崩れれば、街が死ぬことを。

観光客がご当地ラーメンしか期待していない以上、他の業態が育つ余地はない。創作ラーメンを出せば共食いが始まり、全体が崩壊する。だから誰も冒険しない。

店主の本音:

- 「味変えたら客が怒るから変えられない」

- 「正直飽きたけど、金になるから辞められない」

- 「息子には継がせたくないけど、他に選択肢がない」

- 「週休2日で年収1,000万なら文句ない」

彼らのモチベーションは、「情熱」や「夢」ではない。「安定収入」「楽な働き方」「外で働きたくない」という、極めて現実的なものだ。

ご当地ラーメンの本質──「情報を食べる」構造

消費の本質

ここで、一つの問いを投げかけたい。

ご当地ラーメンを食べに来る観光客は、本当に「ラーメンの味」だけを求めて来ているのだろうか?

おそらく違う。彼らが消費しているのは、ラーメンそのものではなく、「ご当地ラーメン」という情報、体験、物語だ。

消費されているもの:

- その土地まで来たという達成感

- 行列に並ぶ時間、店構え、地元の雰囲気

- 「今日は◯軒ハシゴした」とSNSで報告する満足感

- 食べログの点数、口コミ、「有名店に来た」という情報

これは決して「本質を見ていない」という批判ではない。むしろ、あらゆる消費行動の本質がここにある。

高級レストランでも、ミシュランの星や店の歴史、シェフの経歴といった「情報」が料理の価値を何倍にも高める。観光地の土産物も、「◯◯に行った証」という情報価値が大半を占める。音楽フェスやスポーツ観戦も、「その場にいた」という体験と記憶が核にある。

ラーメンの微妙な味の違いを識別できるのは、何十年も食べ続けた地元民か、専門家だけだ。多くの観光客にとって、味そのものよりも、「その土地で、その店で食べた」という文脈こそが価値なのだ。

2000年代のラーメン漫画『ラーメン発見伝』で描かれた「奴らはラーメンを食っているのではない、情報を食っている」という構造は、ご当地ラーメンにおいて完成形に達している。

そしてこれは、批判されるべきことではなく、消費文化が成熟した結果と言えるだろう。

他業界にも共通する構造

この「情報消費」の構造は、ご当地ラーメンに限らない。

飲食全般:

- 高級レストラン → ミシュランの星、シェフの経歴

- B級グルメ → メディア露出、「話題の店」

エンタメ:

- 音楽フェス → 「行った」という体験、SNS投稿

- 映画 → 話題作を見た満足感、会話のネタ

観光:

- 有名観光地 → 写真映え、「行ったことがある」リスト

- 世界遺産 → 「本物を見た」という記憶

ファッション:

- ブランド品 → ロゴ、知名度、社会的ステータス

スポーツ:

- 現地観戦 → 「その場にいた」記憶、一体感

これらすべてに共通するのは、商品そのものの質だけでなく、それを取り巻く情報や文脈が価値を決定しているという点だ。

ご当地ラーメンも、この普遍的な構造の一例に過ぎない。

人気店と普通の店の違いも「情報」

興味深いのは、同じご当地ラーメンの中でも、人気店と普通の店に差が出ることだ。

しかしその差は、味の決定的な違いではない。口コミやSNSを見ると、「味はどこも似てる」という声が大半だ。では何が違うのか?

- 行列の長さ(「人気店に来た」という情報価値)

- 店構えの雰囲気(古民家風、歴史を感じる看板)

- 老舗であること(創業◯◯年、三代目など歴史の情報)

- メディア露出の頻度(テレビで見た店に行きたい)

- SNSでの話題性(Instagramで映える、Xでバズった)

つまり、味以外の「情報」が人気を左右している。これもまた、情報消費の一形態と言えるだろう。

伝統の光と影

ご当地ラーメンの構造を、どう評価すべきだろうか。

経済的な成果だけ見れば、明らかに成功している。年間数十億〜数百億円の経済波及効果、数百軒の店舗が共存、雇用の創出、街の空洞化防止──数字だけなら文句のつけようがない。

しかし、地元民は「選択肢がない」というジレンマを抱え、店主は「変えられない」という閉塞感を感じている。創作的な挑戦は許されず、新しい才能が育つ余地もない。

これは「伝統の光と影」と呼ぶべき構造だろう。

ご当地ラーメンは、「地元で完結することで最適化されたビジネスモデル」であり、「情報を食べるエコシステム」の完成形だ。それは安定と停滞が共存する均衡状態であり、同時に、持続可能な地域経済の一つの形でもある。

拡大を目指さず、変化を拒み、現状維持に徹する。一見すると停滞しているように見えるが、それこそが生き残りの戦略なのだ。

人口減少・高齢化が進む日本において、こうした「縮小均衡」のモデルは、一つの現実的な選択肢と言えるかもしれない。

ご当地ラーメンの未来は、この伝統と閉塞の矛盾を抱えたまま、静かに続いていくのだろう。

コメント